危うさとカッコ良さは表裏一体。

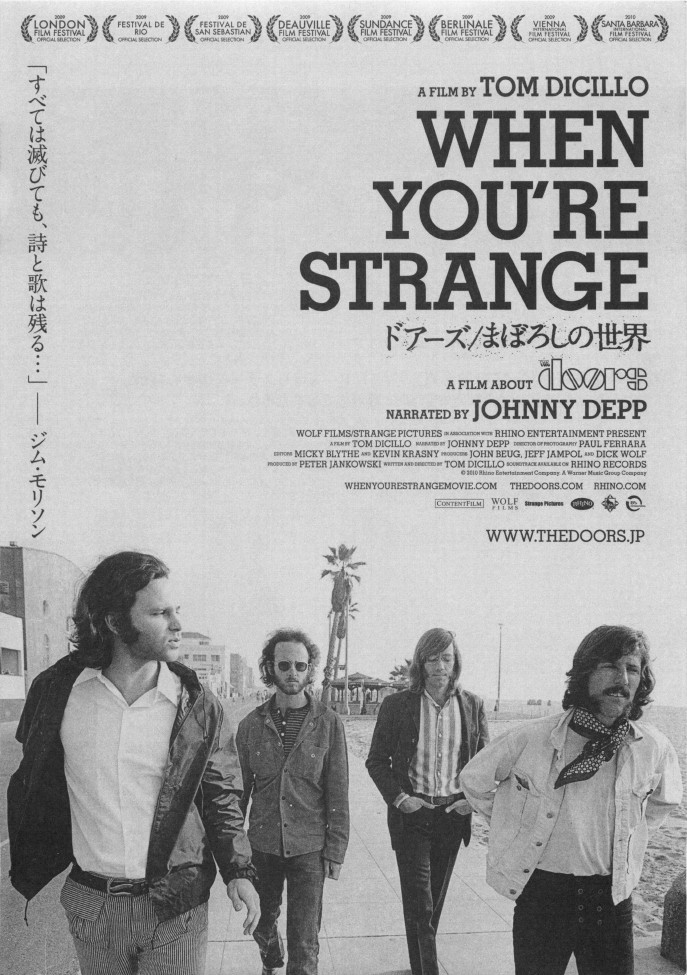

『ドアーズ まぼろしの世界』

60年代を象徴するアメリカのロックバンド、ドアーズを題材にしたドキュメンタリー。

本作のための新たな撮影は行わず、当時のオリジナル映像のみで構成。

結成前の映像やエド・サリバンショー出演時の映像、さらにジャニス・ジョプリンやアンディ・ウォーホルとの交流といった貴重な資料を交えながらバンドの軌跡をたどり、その創作活動の裏側を明かしていく。

監督は「ジョニー・スエード」のトム・ディチロ。ジョニー・デップがナレーションを務める。

最近ドアーズを聴き返すことが多くて、それならドキュメンタリーやら書籍やらも見てみようかと。

60年代と言えば先日紹介したライスナイトインソーホーもそうですし、ワンハリなんかもそう。

この年代ってある種独特だなという印象はあって、古びているはずなのに勢いを感じると言いますか、その二つが相反する感覚では無いので何とも言えないんですが、とにかく色々な所に熱量を感じるんですよね。

ファッション、音楽、車、酒、ドラッグ、性。

暗部を見ていないからそう思うのかもしれないし、実際の豊かさや充足感みたいなものは絶対に現代の方が享受しているわけでして。

それなのに絶対的な華があるのもまた事実。

やはり満たされ、便利になってしまったが故に失われている感覚があるからなんでしょうか。

話は逸れましたが、本題の今作。

ドアーズを過去映像から語っていくという手法を撮っていて、そうすることで、ある意味完全に現在と切り離されて語られ、視聴者もそういう視点無しに観ることができる。

ライブ映像であるとか、スタジオの様子、取り巻きとの関係性なども含め、生々しく映る彼らの雰囲気を体感できます。

改めてこのドキュメンタリーを見ると、いかにドアーズが異色なメンバーの集まりだったかということを知れるし、異端な者同士の化学反応ってホントカッコ良いなと思わされる。

ドラマーはジャズ、ギターはフラメンコ、ボーカルは歌唱経験無し、ベースは無し、代わりにオルガンという構成がまた良いんですよね。特にオルガンが効いてる。ベースラインを左手で弾いて、メロディを右手で弾く。音も独特だし、オルガンとドラムのリズム感がやたらと癖になる。

ボーカルのジムモリソンはセックスシンボルや奇行で引き合いに出されることが多いんですが、このドキュメンタリーを見るとそれだけじゃない葛藤や人となりも感じてしまう。

断片的にではありますが、要所要所に出てくる歌詞の字幕を見ていると彼の詩的センスと感情的なボーカリゼーションあってこそだなと。

これを間近で観たらそりゃハマるだろうなと思わされる説得力があって、そんな場の雰囲気も感じられるんじゃないでしょうか。

![ドアーズ / まぼろしの世界 [DVD] ドアーズ / まぼろしの世界 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/5139OVYNH7L._SL500_.jpg)